岩石信仰の観点から述べると、『延喜式神名帳』では石神社、磐座神社、像石社など、岩石信仰に関する神社名が言葉を違えて併記されている。

それぞれ、岩石に宿る神の様相が異なっていたのかどうかは、わからない。

そのような問題意識の上で石神社を取り上げる。

伊勢国員弁郡石神社の論社は、現・いなべ市に3ヶ所存在する。1ヶ所ずつ紹介していこう。

いなべ市北勢町飯倉 石神社

立地は、集落の端であり山裾に位置する。

山を土地の神として里の境界でまつる、典型的な神社である。

入口には、奇妙な形をした石が置かれている(上写真左下)。

拝殿の奥には、高台に立った本殿があり、高台は多数の石で固められている。

そのほとんどは石垣としての役割を超えないものと思われるが、石垣の間にも、上写真のような意味ありげな立石がある。

本殿から離れた位置関係や、石垣の中に置かれていることなどを考え合わせれば、神域を構成する石としてふさわしい奇石怪石を誰かが見つけ、奉献したものという可能性がある。

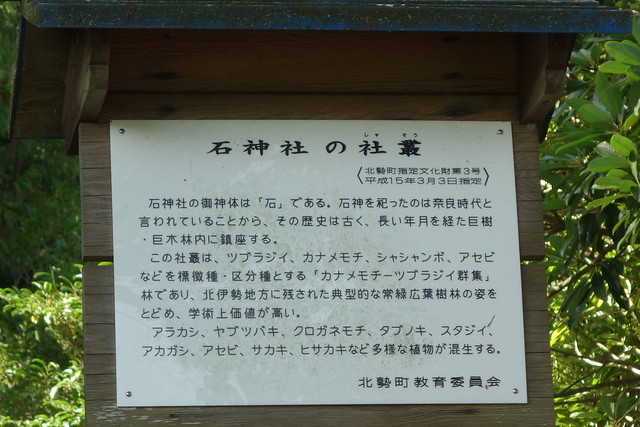

上写真は社叢の案内板であるが、「石神社の御神体は『石』である。石神を祀ったのは奈良時代と言われている」と明記している。

ここまで断言できる根拠が気になるところだが、単純に石神社という名称からの類推かもしれないし、ここが延喜式内社の論社であることからの自明として書かれただけの確率も高く、あまり看板の記述を盲信できない。

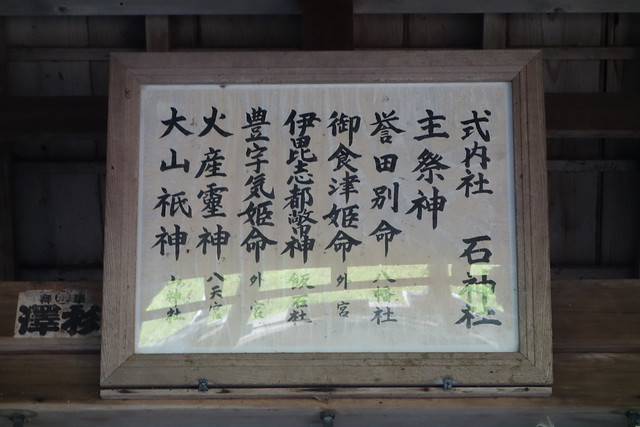

社頭に掲げられた祭神の一覧である。

注目すべきは「伊毘志都幣神」(飯石社) だろう。

島根県雲南市の飯石神社の祭神であり、ここから分霊したことは疑いない。

当地の石神社の名や飯倉という地名もここからきているのかもしれないが、逆に、もともと石神社を名乗っていたから、後に親和性の高い飯石神社の神を分霊した可能性もある。

また、このことと、石自体が当地にまつられているかは別の問題である。

ただし、経験的にはそうした石があってもまったくおかしくない立地である。

いなべ市藤原町石川 石神社

石川という集落の隅にある。

こちらは山際の自然的境界ではなく、集落端としての人為的な境界の趣が色濃い。

ただ、少し距離を広げると、石神社の手前は複数の河川の合流点となっており、川水を掌握する神の性格も感じられる。

さらに、石川地区の背後には太平洋セメントにより石灰岩の山肌が露出した藤原岳がそびえており、石を生業とする当地を鎮める神としての位置付けもできる。

石は単に保護されるべき存在ではなく、石は人に利するツールであったことを忘れてはいけない。狩猟民や焼畑民にとっての山の神が山の恵みを直接的に奪う対象であったように、削られ取られる対象としての石神のあり方もじゅうぶん想定されるべきだろう。

上写真は社殿の様子であるが、特筆すべき石は見当たらない。

当社はカゴノキの名木があることで知られているが、境内一帯に石そのものは感じさせなかった。地理的環境としても同感であるので、仮に本殿内に石があったとしても、それは人為的な設置によるものかもしれない。

いなべ市藤原町下野尻 春日神社

ここも川の合流点に近い。

春日神社の名がついているが、石神社の論社の一つである。

かつては伊原宮、石原(いはら)の宮、石原神社と呼ばれていたともいい、そうするとイシやイワとの関連性が高まる。

祭神の中に、石立たす――の枕詞で有名な少彦名命と、石の化身とされる磐長姫命がいる。

ここは伝承上と祭事上で、岩石信仰が明確に伝えられている。

かつてこの場所に、毎夜光り輝く霊石があったので、それをまつったのが当社の始まりだという。

それに関連があるかは不明だが、石の神事として奉石と投石の石祭がある。投石の神事はやがて参加者同士で石をぶつけあったため、危険と判断されて断絶したらしい。

春日神社は本殿の前で拝することができる。

光る霊石はどこにあるのだろうか。

霊石が本殿内に安置されているとしたら、外からはまったくわからないことになるが、本殿の形態と規模から考えて、持ち運びができる規模の岩石と推測される。

しかし、当地の霊石に関する貴重な聞き取りが、岩野見司氏『考古学上からみた北伊勢』(三岐鉄道 1956年)に「付説 員弁郡藤原村春日神社 ―旧称「石神社」― 霊石と境内発見の鏡について」に記されている。

地元在住の毛利利一氏が話したところによると、約70年前(本の刊行年から推測して1885年前後)、道路を新設した際に取り除いたそうである。

霊石が本殿内ではなく道路側にあり、石神社の創建由来に関わるものが道路工事で撤去されたというのはにわかに信じがたいが、たしかに他の事例でも時代的にただの自然石だからという理由で岩石信仰の地が破壊されたケースは把握しており、本事例の場合もどうやらそのパターンだったらしい。

なお、取り除いた霊石がそのまま破壊されたか、例えば本殿内などに移設されたかまでは不詳である。

そして、当社の旧本殿の地下からは平安時代末期の鏡1面が出土しており、前出の岩野氏は所有者宅でその鏡を実見している。

これらを綜合して、岩野氏は『延喜式』の石神社を当地、藤原町石野尻の石神社だろうと主張している。

その理由の一つとして、他の2つの石神社にはそれらしき石がないことを岩野氏は挙げているが、本記事でまとめたように、三つの石神社の候補地のいずれにおいても、その地なりの岩石との関連性があり、その点で確定するにはいまだ難しい。

自然石たる岩石は、後の世に破壊されてもわからなくなるし、社殿内に隠されてもわからなくなるし、後世に外部から持ってこられてもわからなくなる。

自然石信仰の忠実な継承の難しさ、そして、後から追跡することの難しさを物語る事例である。

0 件のコメント:

コメントを投稿

記事にコメントができます。または、本サイトのお問い合わせフォームからもメッセージを送信できます。